Les glandes parathyroïdes, quatre petites sentinelles nichées derrière la thyroïde, orchestrent une part essentielle de notre équilibre hormonal: la régulation du calcium et du phosphate. À travers la parathormone (PTH), elles dialoguent avec les os, les reins et l’intestin pour maintenir des concentrations stables de minéraux, indispensables à la contraction musculaire, à la conduction nerveuse et à la solidité osseuse. Cet article propose une exploration claire et structurée de leur rôle, des mécanismes de signalisation aux troubles cliniques, en passant par le diagnostic et les options de prise en charge. Vous y trouverez aussi une foire aux questions pratique pour éclairer les points clés du quotidien.

Comprendre les glandes parathyroïdes et leur rôle

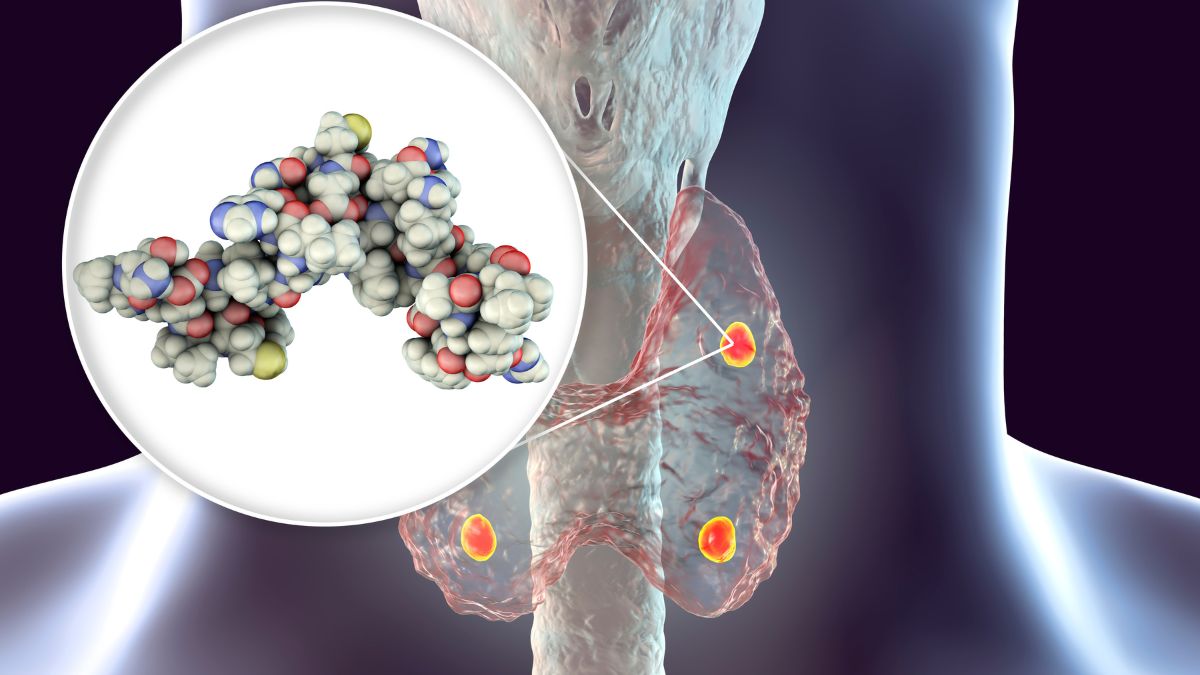

Les glandes parathyroïdes sont de minuscules structures endocrines, généralement au nombre de quatre, situées à la face postérieure de la thyroïde. Leur mission principale est de maintenir l’homéostasie du calcium, un ion critique pour la contraction des muscles, la transmission de l’influx nerveux, la coagulation sanguine et l’activité de nombreuses enzymes. Pour cela, elles sécrètent une hormone, la PTH, qui ajuste en continu l’équilibre entre apport, stockage et excrétion du calcium et du phosphate.

La PTH agit comme un thermostat biologique. Lorsque le calcium sanguin baisse, la PTH augmente, déclenchant des réponses coordonnées dans l’os (libération de calcium), le rein (épargne du calcium, excrétion du phosphate) et l’intestin (via l’activation de la vitamine D) pour rétablir les niveaux. À l’inverse, lorsque le calcium s’élève, la sécrétion de PTH est freinée par un récepteur sensible au calcium (CaSR) présent sur les cellules parathyroïdiennes.

Cet ajustement fin se fait en temps réel et s’adapte aux besoins du corps: croissance, grossesse, activité physique, ou encore modifications alimentaires. La stabilité du calcium n’est pas seulement une question d’os; elle concerne l’ensemble des systèmes du corps, avec un impact direct sur l’énergie, la cognition et la santé cardiovasculaire.

Enfin, la fonction parathyroïdienne est intimement liée à d’autres hormones et facteurs, notamment la vitamine D (qui augmente l’absorption intestinale de calcium et de phosphate), la calcitonine (qui peut modérer la résorption osseuse) et FGF23 (impliqué dans le métabolisme du phosphate). Ensemble, ils forment un réseau de contrôle finement régulé.

Comment la PTH régule calcium et phosphate

La PTH s’élève lorsque la calcémie baisse et agit rapidement sur le rein et l’os, puis plus lentement via la vitamine D sur l’intestin. Son effet net est d’augmenter le calcium sanguin tout en favorisant l’excrétion du phosphate, évitant ainsi la précipitation calcium-phosphate dans les tissus. Ce jeu d’équilibre protège à la fois la minéralisation osseuse et les tissus mous.

| Stimulus/Signal | Réponse de la PTH | Effet sur Ca2+ | Effet sur Pi (phosphate) |

|---|---|---|---|

| Hypocalcémie | Augmentation de la sécrétion | Augmente | Diminue (phosphaturie) |

| Hypercalcémie | Diminution de la sécrétion | Diminue/normalise | Augmente (moins de phosphaturie) |

| Déficit en vitamine D | PTH augmente (secondaire) | Augmente via os/rein | Diminue via rein |

| Hypomagnésémie sévère | PTH diminuée (sécrétion altérée) | Baisse/instable | Variable |

| Alcalose/acidose | Modulation mineure | Effets modestes | Effets modestes |

- La PTH stimule la réabsorption rénale du calcium (surtout tube contourné distal) et inhibe la réabsorption du phosphate (tube proximal), augmentant sa perte urinaire.

- Elle accroît la conversion rénale de la 25(OH)D en 1,25(OH)2D (calcitriol), renforçant l’absorption intestinale de calcium et de phosphate.

- Dans l’os, elle augmente la résorption via une action indirecte sur les ostéoclastes (signal RANKL induit par les ostéoblastes/ostéocytes).

- Le résultat global est une remontée du calcium sanguin avec contrôle du phosphate pour éviter les dépôts ectopiques.

Cette orchestration évite les fluctuations dangereuses de la calcémie. L’excrétion accrue de phosphate sous PTH permet de préserver un produit Ca×Pi compatible avec la solubilité physiologique, limitant les calcifications vasculaires. Lorsque les mécanismes se dérèglent (insuffisance rénale, carence en vitamine D, hypomagnésémie), la PTH peut devenir inadaptée ou insuffisante.

En clinique, comprendre cet équilibre aide à interpréter les bilans: une PTH élevée avec calcium haut évoque souvent une hyperparathyroïdie primaire; une PTH élevée avec calcium normal ou bas pointe vers une réponse secondaire (déficit en vitamine D, maladie rénale). Les stratégies thérapeutiques ciblent ces leviers.

Anatomie des glandes et voies de signalisation

Les glandes parathyroïdes mesurent quelques millimètres et sont vascularisées par des branches des artères thyroïdiennes. On en compte le plus souvent quatre, deux supérieures et deux inférieures, mais des variations existent (glandes surnuméraires ou ectopiques, par exemple dans le médiastin). Leur petite taille contraste avec l’impact systémique considérable de la PTH.

- Cellules principales (sécrétrices de PTH) et cellules oxyphiles; récepteur sensible au calcium (CaSR) à la surface.

- Voies G-protéines (Gq/11 et Gi/Gs) en aval du CaSR; messagers IP3/DAG, Ca2+ intracellulaire et AMPc.

- Régulation transcriptionnelle de la PTH et de son clivage; dégradation régulée par le calcium et la vitamine D.

- Riche vascularisation pour une détection rapide de la calcémie et une sécrétion immédiate.

Sur le plan embryologique, les parathyroïdes dérivent des poches branchiales (3e et 4e), expliquant certaines localisations atypiques. Les cellules principales surveillent la calcémie seconde par seconde, ce qui permet des ajustements rapides. Les glandes oxyphiles, plus riches en mitochondries, ont un rôle encore discuté mais peuvent augmenter avec l’âge.

Le CaSR est la clé de voûte: lorsque le calcium extracellulaire se lie au CaSR, il active des cascades qui freinent la sécrétion de PTH. À l’inverse, une baisse du calcium réduit ce frein, permettant un relargage de PTH. Des mutations du CaSR peuvent créer des troubles de la calcémie (p. ex., hypercalcémie hypocalciurique familiale).

La PTH agit via des récepteurs PTH1R sur l’os et le rein, couplés à l’AMPc/PKA et à PKC, modulant transporteurs ioniques, enzymes (1α-hydroxylase) et cytokines osseuses (RANKL/OPG). L’intégration de ces voies assure une réponse proportionnée à l’écart de calcémie.

Rôle des reins, os et intestin dans l’équilibre

Au niveau rénal, la PTH augmente la réabsorption de calcium dans le tube contourné distal et réduit celle du phosphate dans le proximal, via une internalisation de co-transporteurs NaPi. Elle stimule aussi l’enzyme 1α-hydroxylase, transformant la 25(OH)D en calcitriol, forme active de la vitamine D. Le rein est donc un pivot qui ajuste à la fois les flux de calcium/phosphate et la disponibilité de la vitamine D active.

Dans l’os, la PTH favorise la résorption, libérant du calcium et du phosphate. De façon intéressante, une exposition pulsatile à faibles doses peut avoir des effets anaboliques sur l’os (base de certains traitements ostéoformateurs), tandis qu’une exposition chronique élève la résorption. L’équilibre RANKL/OPG, modulé par la PTH, détermine l’activité ostéoclastique.

L’intestin intervient surtout via la vitamine D active, qui accroît l’expression des transporteurs du calcium (TRPV6, calbindine) et des co-transporteurs du phosphate. L’absorption dépend donc de l’apport alimentaire, de l’état de la muqueuse, et de la disponibilité en vitamine D. Sans calcitriol, l’intestin est moins efficace pour capter ces minéraux.

Ces trois organes interagissent en boucle. Si l’apport en calcium est faible, la PTH monte pour compenser; si la fonction rénale décline, la PTH se dérègle (hyperparathyroïdie secondaire) afin de maintenir la calcémie au prix d’anomalies phosphocalciques et osseuses. La cohérence du système repose sur des signaux rapides et redondants.

Interactions avec vitamine D et calcitonine

La PTH et la vitamine D forment un duo étroitement coordonné. En stimulant la 1α-hydroxylase rénale, la PTH augmente la production de calcitriol, qui renforce l’absorption intestinale de calcium et de phosphate. La calcitonine, sécrétée par les cellules C thyroïdiennes, peut s’opposer à la résorption osseuse, mais son rôle est souvent modeste chez l’adulte.

| Hormone | Source | Stimulus principal | Cible | Effet sur Ca2+ | Effet sur Pi |

|---|---|---|---|---|---|

| PTH | Parathyroïdes | Hypocalcémie | Os, rein | Augmente (résorption osseuse, réabsorption rénale) | Diminue (phosphaturie) |

| Calcitriol [1,25(OH)2D] | Rein (à partir de 25(OH)D) | PTH, hypocalcémie | Intestin, os | Augmente (absorption intestinale) | Augmente (absorption intestinale) |

| Calcitonine | Cellules C thyroïdiennes | Hypercalcémie | Os, rein | Diminue (frein ostéoclastes) | Légère augmentation de l’excrétion |

Cette dynamique crée des synergies et des contrepoids. La PTH prépare le terrain (réponse rapide os/rein), tandis que la vitamine D consolide (réponse plus lente, intestinale). La calcitonine agit plutôt comme un frein de secours en cas d’hypercalcémie aiguë, bien que son importance clinique soit limitée chez l’adulte.

D’autres acteurs, comme FGF23 (sécrété par l’os), modulent le phosphate et la vitamine D en promouvant la phosphaturie et en diminuant la production de calcitriol. Ce maillage multiplie les points de contrôle pour éviter autant la déminéralisation osseuse que les calcifications des tissus mous.

Sur le plan thérapeutique, ces interactions guident l’usage des suppléments de vitamine D, des calcimimétiques (qui activent le CaSR) ou de la calcitonine dans certains contextes. L’objectif est toujours de rétablir un dialogue hormonal proportionné aux besoins du patient.

Dysfonctionnements: hypo et hyperparathyroïdie

L’hyperparathyroïdie primaire résulte souvent d’un adénome parathyroïdien autonome sécrétant trop de PTH: le calcium sanguin s’élève, le phosphate tend à baisser, et des complications osseuses (ostéite fibreuse), rénales (lithiases), et neuropsychiques peuvent apparaître. Il existe aussi des formes secondaires (carence en vitamine D, maladie rénale chronique) où la PTH s’élève pour compenser une hypocalcémie ou une hyperphosphatémie.

L’hyperparathyroïdie tertiaire survient après une stimulation chronique (souvent rénale) conduisant à une autonomie glandulaire: la PTH reste haute malgré correction partielle des troubles. Le diagnostic différentiel inclut l’hypercalcémie hypocalciurique familiale (mutation du CaSR), où la PTH peut être normale/élevée avec une calciurie basse.

L’hypoparathyroïdie est plus rare et se manifeste par une hypocalcémie avec PTH basse ou inappropriée. Elle est souvent post-chirurgicale (après thyroïdectomie), auto-immune, ou liée à des syndromes génétiques. Les symptômes incluent paresthésies, crampes, tétanie, spasmes laryngés et, à long terme, calcifications intracrâniennes et troubles dentaires.

Une hypomagnésémie sévère peut mimer une hypoparathyroïdie en inhibant la sécrétion de PTH et sa sensibilité. Identifier et corriger le magnésium est donc crucial. Les répercussions des dysfonctions parathyroïdiennes dépassent la calcémie: elles touchent la densité osseuse, la fonction rénale, la qualité de vie et le risque cardiovasculaire.

Diagnostic, traitements et hygiène de vie

Le bilan initial explore la calcémie (totale et ionisée), la phosphatémie, la PTH, la 25(OH)D et le magnésium. Selon le contexte, on ajoute une calciurie 24 h, une clairance de calcium, et des marqueurs osseux. L’imagerie (échographie, scintigraphie au sestamibi, TDM 4D) sert surtout à localiser un adénome avant chirurgie, pas à poser le diagnostic.

Le traitement de l’hyperparathyroïdie primaire repose sur la parathyroïdectomie quand les critères sont remplis (symptômes, complications, âge, calcémie, DMO, fonction rénale). Chez certains patients, une surveillance active, une hydratation adéquate, une activité physique et l’optimisation de la vitamine D sont envisagées. Les calcimimétiques (cinacalcet) abaissent la calcémie en activant le CaSR; les bisphosphonates ou le dénosumab peuvent soutenir l’os.

L’hypoparathyroïdie se prend en charge par du calcium oral et du calcitriol (ou alfacalcidol), avec ajustements serrés pour éviter l’hypercalciurie et les calcifications rénales. Chez des patients sélectionnés, la PTH recombinante (rhPTH 1-84) peut réduire la dépendance au calcium et à la vitamine D active tout en stabilisant la calcémie.

Côté hygiène de vie: apport régulier de calcium alimentaire, statut vitaminique D suffisant, activité physique à impact pour l’os, hydratation et limitation du sel (si lithiase), prudence avec certains médicaments (diurétiques thiazidiques, lithium). Un suivi périodique (biologie, densitométrie) aide à prévenir les complications.

Questions et réponses fréquemment posées

Comprendre la physiologie parathyroïdienne aide à décoder des bilans apparemment contradictoires et à adapter son mode de vie. Les réponses ci-dessous clarifient des points souvent soulevés en consultation, de l’alimentation à l’exercice, en passant par les tests de laboratoire et les médicaments.

🧠 Faut-il toujours traiter une hyperparathyroïdie primaire asymptomatique ?

Dans certains cas, une surveillance est possible si les critères chirurgicaux ne sont pas remplis. Toutefois, la chirurgie est recommandée en présence d’hypercalcémie significative, de baisse de densité osseuse, de lithiase, d’âge jeune ou d’atteinte rénale.🥛 Quel apport en calcium viser au quotidien ?

En général, 1000–1200 mg/j chez l’adulte, idéalement via l’alimentation. En hyperparathyroïdie primaire, on n’impose pas une restriction stricte; on privilégie un apport normal et un statut vitaminique D suffisant, sauf avis contraire de votre médecin.🌞 La vitamine D aggrave-t-elle l’hypercalcémie ?

Corriger une carence en vitamine D de façon prudente peut normaliser la PTH secondaire et parfois améliorer la calcémie. La supplémentation doit être surveillée (bilan régulier) pour éviter l’hypercalcémie/hypercalciurie.🏃 L’exercice est-il recommandé ?

Oui. L’activité physique régulière, incluant des exercices portés et de renforcement, soutient la santé osseuse et métabolique. Adapter l’intensité en cas d’hypercalcémie symptomatique et suivre les conseils du médecin.

En pratique, signalez tout symptôme de tétanie, de calculs urinaires ou de fatigue inexpliquée. Conservez une bonne hydratation, respectez les contrôles et n’ajustez pas seul vos doses de vitamine D ou de calcium. Un suivi spécialisé optimise le traitement et prévient les complications.

Gardiennes discrètes de notre équilibre minéral, les glandes parathyroïdes assurent, par la PTH, un dialogue constant entre os, reins et intestin. Comprendre cette régulation, ses partenaires (vitamine D, calcitonine) et ses dérèglements éclaire le diagnostic et guide des prises en charge personnalisées, allant de l’hygiène de vie aux thérapies ciblées. En cas de doute devant une fatigue persistante, des crampes, des calculs rénaux ou des anomalies biologiques, consultez: une intervention précoce protège l’os, le rein et le cœur, et restaure une homéostasie durable.