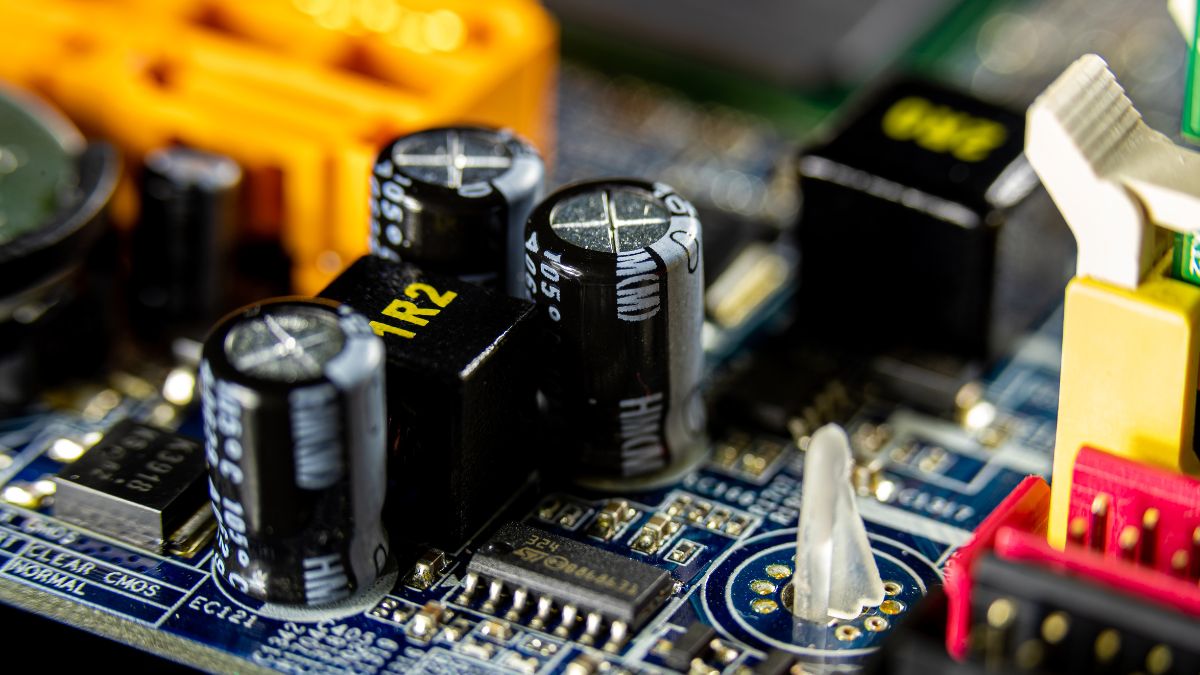

Les condensateurs sont partout: dans nos téléphones, nos alimentations, nos voitures, et jusque dans les satellites. Derrière ces deux petites bornes se cache une physique élégante et des usages étonnamment variés, du filtrage de parasites à l’emmagasinage d’énergie en passant par la temporisation et l’accord de fréquences. Cet article propose un tour d’horizon “de A à Z” pour comprendre leur fonctionnement, maîtriser leurs paramètres, et les utiliser efficacement.

Comprendre les condensateurs : bases et définitions

Un condensateur est un composant passif qui stocke de l’énergie sous forme de champ électrique entre deux conducteurs séparés par un isolant, le diélectrique. Sa grandeur fondamentale est la capacité, notée C et exprimée en farads (F), qui mesure la quantité de charge stockée par volt appliqué. Intuitivement, plus les plaques sont grandes et proches, plus la capacité est élevée; plus le diélectrique “polarise” facilement, plus la capacité augmente.

Sur le plan physique, lorsqu’une tension V est appliquée, des charges opposées s’accumulent sur chaque armature, créant un champ électrique E à travers le diélectrique. Ce champ emmagasine une énergie proportionnelle à la surface des plaques et inversement proportionnelle à leur distance. Le processus est réversible et (idéalement) sans pertes, ce qui en fait un réservoir d’énergie très réactif.

Dans la pratique, un condensateur réel n’est pas parfait. Il possède une résistance série équivalente (ESR), une inductance série équivalente (ESL), un courant de fuite à travers le diélectrique, et une tolérance de valeur. Ces non-idéalités conditionnent le comportement en haute fréquence, l’échauffement, le bruit et la longévité.

Les échelles de capacité s’étendent du picofarad (pF) au farad (F), avec des usages très différents: les faibles valeurs pour l’accord RF et la compensation, les valeurs intermédiaires pour le découplage et le filtrage, et les fortes valeurs pour le lissage d’alimentation ou le stockage d’énergie. Le choix judicieux du type et des paramètres évite de nombreux écueils en conception.

Structure, types et paramètres clés à connaître

La structure de base associe deux électrodes et un diélectrique: air, papier, plastique (PET, PPS, PP), céramique (classe I: NP0/C0G; classe II: X7R, X5R, etc.), oxyde (électrolytiques aluminium et tantale), ou carbone poreux (supercondensateurs). Le conditionnement (SMD, radial, snap-in) et la géométrie influencent ESR/ESL et la tenue en tension.

- Principaux types: céramique (C0G/NP0 pour stabilité, X7R/X5R pour densité), film plastique (PP/PET/PPS pour faibles pertes et HF), électrolytique aluminium (forte capacité, coût modéré), tantale (stabilité, compacité), polymère (ESR très bas), supercondensateur (énergie élevée, faible tension).

- Classes diélectriques: classe I (faible dérive, faible perte, faible capacité), classe II (forte capacité, dérive et perte plus élevées).

- Conditionnement: SMD 0402→1210 (découplage HF), radiaux/axiaux (film, électrolytiques), snap-in/screw (forts courants d’ondulation).

- Environnements: industriel, automobile, spatial — exigences de durée de vie, température, vibrations et normes de sécurité.

| Paramètre | Symbole | Impact pratique | Repères usuels |

|---|---|---|---|

| Capacité | C | Fréquence de coupure, énergie stockée | pF → mF (jusqu’à F pour supercaps) |

| Tolérance | ±% | Stabilité de fonction | ±0.5% (C0G) → ±20% (X5R/X7R) |

| Tension nominale | V_R | Fiabilité, marge de sécurité | 6.3 V → 600 V+ (film/électrolytique) |

| ESR | — | Échauffement, filtrage HF, ondulation | mΩ (polymère) → Ω (petits céramiques) |

| ESL | — | Résonance, performances RF | nH…dépend du boîtier et du layout |

| Courant de fuite | I_leak | Autonomie, pertes | nA–µA (céramique/film) → µA–mA (électro) |

| Température | T | Dérive, durée de vie | -55 à 125/150 °C (selon type) |

Le choix d’un condensateur est un compromis entre capacité utile à la fréquence visée, tension nominale, pertes (ESR), stabilité (tolérance et dérive thermique/tension), fiabilité et coût. En alimentation, combinez souvent plusieurs technologies (céramique + polymère/électrolytique) pour couvrir du MHz au kHz avec une ESR/ESL effective minimale.

Principe de fonctionnement et équations essentielles

Fondamentalement, la relation charge–tension est Q = C · V. Dans un modèle idéal, le courant est i(t) = C · dv/dt: le condensateur s’oppose aux variations de tension, laissant passer le courant lorsque la tension change. L’énergie stockée est E = 1/2 · C · V^2, croissant quadratiquement avec la tension.

- Capacité géométrique: C = ε0 · εr · A / d (A: surface, d: distance, εr: permittivité relative).

- Courant de fuite: modèle de résistance parallèle R_leak; temps de rétention déterminé par R_leak · C.

- Impédance complexe: Z_C(jω) = 1 / (jωC); avec non-idéalités: Z ≈ ESR + 1/(jωC) + jω·ESL.

- Énergie et puissance: E = ½ C V^2; P_pertes ≈ I_ripple^2 · ESR.

La polarisation du diélectrique introduit des effets dépendants de la tension et de la température, surtout en céramique classe II (capacité qui chute avec la tension DC bias) et en électrolytique (formation de l’oxyde, vieillissement). L’absorption diélectrique peut “recharger” légèrement le composant après décharge, phénomène à considérer pour les mesures de précision.

Dans le monde réel, ESR dissipe de la chaleur sous ondulation de courant, limitant le courant d’ondulation admissible et la durée de vie, notamment des électrolytiques. L’ESL fixe une fréquence de résonance série (SRF) au-delà de laquelle l’impédance remonte: utile pour l’EMI et le découplage large bande.

Comportement en courant alternatif et transitoires

En régime sinusoïdal, l’impédance d’un condensateur idéal vaut |Z| = 1/(ωC) et la tension est en retard de 90° sur le courant (phase -90°). Cela en fait un excellent “court-circuit” pour les hautes fréquences et un “circuit ouvert” pour les basses fréquences, propriété exploitée en filtrage et en découplage.

Dans un réseau RC série soumis à un échelon, la tension se met en place avec la constante de temps τ = R · C. La réponse temporelle suit V_C(t) = V_final · (1 − e^(−t/τ)), utile pour créer des temporisations, des anti-rebonds ou des rampes de tension contrôlées. Inversement, la décharge suit la même loi exponentielle.

Associé à une inductance L, un condensateur forme un résonateur avec fréquence f0 = 1/(2π√(LC)). Les filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et réjecteurs utilisent ces propriétés en jouant sur C, L et R. À l’échelle PCB, les inductances et résistances parasites modifient la courbe d’impédance; d’où l’importance du placement et du retour de masse.

Les non-idéalités, notamment ESR et ESL, perturbent la phase et le module de l’impédance en AC, introduisent des pics de résonance et de l’échauffement sous courant d’ondulation. Les modèles équivalents SPICE (R, L série; R parallèle) et les courbes d’impédance fournies par les fabricants aident à prévoir le comportement réel, surtout au-delà de quelques centaines de kHz.

Applications pratiques : filtrage, découplage, énergie

Le filtrage d’alimentation et le découplage des circuits intégrés sont les usages les plus répandus. Les céramiques proches des broches de puissance “écopent” des transitoires HF, tandis que des condensateurs à ESR plus élevés stabilisent les boucles d’asservissement (LDO, convertisseurs). Les réseaux “bulk + local” couvrent l’ensemble du spectre de perturbations.

| Application | Objectif principal | Type/conseils | Règles rapides |

|---|---|---|---|

| Découplage local IC | Abaisser l’impédance HF | Céramique X7R 0.1–1 µF près des pins | Boucles courtes, via de masse dédié |

| Réservoir (“bulk”) | Lisser l’ondulation kHz–MHz | Électrolytique/Polymère 10–1000 µF | Marge tension 20–50%, vérifier courant d’ondulation |

| Filtrage EMI | Shunt HF vers masse | Céramiques multiples en parallèle | Panachage 100 nF + 1 µF + 10 µF |

| Temporisation RC | Délais, anti-rebond | Film/Céramique stable (C0G, PPS) | τ=R·C, tolérances serrées si besoin |

| Résonance/accord | Sélection de fréquence | Céramique C0G | Q élevé, faibles pertes |

| Stockage d’énergie | Pics de puissance, backup | Supercondensateur | Gestion charge, équilibrage, sécurité |

Les choix de placement et de routage comptent autant que la valeur: minimisez la boucle courant–retour, placez entre l’alimentation et la masse proche de la charge, utilisez plusieurs vias pour réduire l’inductance. Le panachage de valeurs atténue les anti-résonances, mais évitez la redondance inutile.

La sécurité n’est pas optionnelle: pour le secteur, utilisez des condensateurs de classe X/Y certifiés; pour les supercondensateurs, prévoyez limitation de courant, équilibrage en série et protection thermique. Les électrolytiques vieillissent: considérez la température, l’ondulation, et la durée de vie (loi d’Arrhenius).

Enfin, pensez “système”: compatibilité avec la régulation (ESR requis pour la stabilité de certains LDO), bruit de fond, contraintes de démarrage doux, et fiabilité. Mesurez si possible l’impédance in situ, ou simulez avec des modèles fournis par les fabricants pour éviter les surprises.

Questions et réponses fréquemment posées

🔌⚙️📶 Avant de plonger dans les questions, retenez ceci: le bon condensateur au bon endroit dépend de la fréquence à traiter, de la tension, de l’ondulation et du contexte thermique. Une approche méthodique, quelques règles d’implantation, et des marges judicieuses font toute la différence.

Q: Quelle marge de tension choisir pour un condensateur? R: En général 1.25× à 2× la tension maximale en service; plus si température élevée ou pics transitoires fréquents.

Q: Pourquoi empiler plusieurs valeurs de céramiques en parallèle? R: Pour abaisser l’impédance sur une large bande et réduire l’effet de résonance/anti-résonance.

Q: Mon 10 µF X5R “perd” de la capacité sous tension DC; normal? R: Oui, la capacité des classe II chute avec le bias; consultez les courbes fabricants et surdimensionnez.

Q: Comment dimensionner pour le courant d’ondulation? R: Vérifiez la spécification “ripple current” et l’échauffement I_ripple^2·ESR; gardez une marge thermique.

Q: ESR faible = toujours mieux? R: Pas toujours; certains LDO exigent une ESR minimale pour la stabilité, et une ESR modérée peut amortir les résonances.

Q: Où placer le condensateur de découplage? R: Au plus près des broches d’alimentation de la puce, avec retour de masse court et large.

Q: Supercondensateur ou batterie pour un backup court? R: Supercap pour puissance instantanée et cycles rapides; batterie pour énergie volumique et autonomie longue.

Q: Comment modéliser en simulation? R: Utilisez les modèles SPICE des fabricants (R, L série; R fuite), et validez avec des mesures d’impédance si possible.

Pour aller plus loin, consultez les courbes d’impédance en fonction de la fréquence et de la température, et testez votre design au banc (charge transitoire, EMI). Documentez vos choix (marges, modèles, mesures) pour capitaliser d’un projet à l’autre.

Les condensateurs sont des outils polyvalents qui, bien compris, simplifient la vie du concepteur: stabiliser, filtrer, temporiser, stocker. En combinant les bons types, en maîtrisant les paramètres clés (C, ESR/ESL, tension, température) et en soignant l’implantation, vous obtiendrez des circuits robustes et silencieux. Gardez un œil sur les fiches techniques, simulez, mesurez, et surtout, adaptez vos choix à la fréquence et au contexte d’usage: c’est la voie la plus sûre vers des conceptions fiables et performantes.